play_arrow

play_arrow

Radio K55

Data di pubblicazione: 30/03/2025 alle 14:44

Nell’articolo “Un terribile amore per la pace” abbiamo messo a fuoco le spinte distruttive che sono caratteristiche delle comunità umane e quindi le ragioni per cui la Guerra tende sempre a ripetersi nelle vicende storiche vicine e lontane. Nell’articolo “Una discesa nel Maelstrom” abbiamo cercato di mettere a fuoco le spinte autodistruttive che sul piano individuale, possono scatenarsi in età giovanile prendendo spunto in particolare dai disturbi anoressici.

Ma, indipendentemente dall’età, anche quando nell’individuo la spinta distruttiva è decisamente rivolta all’esterno, verso il prossimo, si nota spesso una componente autodistruttiva, più o meno manifesta. Lo abbiamo evidenziato nei tanti articoli precedenti circa i femminicidi e omicidi che riempiono le cronache recenti. Un’autodistruttività apparentemente incongrua, ma che risulta evidente dal modo in cui il soggetto non si protegge dalle conseguenze dei suoi atti o si protegge così goffamente che la ricaduta auto danneggiante è implicita già nelle premesse.

Sembra quasi che ci sia una forza misteriosa che, in certe condizioni, prende forma dentro alcuni individui. Può dirigersi totalmente contro se stesso e allora abbiamo le forme di anoressia, Challenge tipo Blue Whale, Autolesionismi, Tossicodipendenze, ecc. Oppure può scaricarsi verso l’esterno. Sono passati 24 anni dal delitto di Novi Ligure in cui due quattordicenni hanno distrutto una famiglia. Non è stato certamente il primo ma sembra aver inaugurato la lunga stagione delle follie omicide in soggetti adolescenti o giovanili che ancora perdura.

Ma anche quando questa forza si dirige verso l’esterno lo fa in modo differente dalla distruttività nel regno animale che generalmente appare sempre ancorata a un qualche vantaggio per chi la pratica. Anche gli umani sono capaci di uccidere per ottenere un vantaggio, ovviamente, ma la distruttività di cui ci vogliamo occupare oggi riguarda invece quella che nell’immediato, o nel lungo periodo, rende evidenti degli importanti svantaggi. Quindi, un impasto distruttivo etero diretto ma anche auto diretto. Il cui verso può essere mixato in vari modi tra posizioni più estreme. Una distruttività che però appare sempre incongrua, illogica, sconvolgente. In una parola, folle.

La vita abitata dalla morte

E’ come se in alcuni soggetti e in alcune condizioni si creasse una spinta ad agire aldilà del vantaggio individuale. Nell’articolo sull’anoressia abbiamo citato l’espressione “istinto di morte” che si rifà alla formulazione della “Pulsione di Morte” ideata da Freud nel 1920. Prima di questa idea, Freud concepiva la vita pulsionale come una dialettica tra il principio della ricerca del piacere e il principio di realtà che ne limita le sorti. A partire dallo scritto “Aldilà del principio del piacere” Freud postula un’idea radicalmente nuova, così audace da doversi premunire da critiche chiedendo all’amico Eitingon di testimoniare come questa idea fosse stata concepita prima della morte prematura di sua figlia Sophie. E che quindi non era la conseguenza dei sentimenti luttuosi dovuti a questa perdita. Si trattava infatti dell’idea sconvolgente che nella sostanza vivente si contrappongono e si alternano impulsi verso la conservazione e la prosecuzione della vita e impulsi verso la sua terminazione, la morte.

L’incipit del quarto capitolo dell’opera suddetta, suona così:

“Quello che segue ora è speculazione, spesso una speculazione che si spinge molto lontano…”

In questo testo troviamo traccia dell’intelletto speculativo di Freud che affonda le radici anche nell’interesse per la biologia e la fisiologia sviluppato negli anni dopo la laurea, nei laboratori di zoologia e fisiologia dove aveva praticato ricerca approfondendo le sue conoscenze del sistema nervoso a livello cellulare. Erano stati gli anni precedenti all’inizio della pratica clinica nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale Generale di Vienna, nel 1883. Parecchio tempo dopo, nel testo del 1920, le sue conoscenze e il suo interesse per la biologia lo porteranno a osare un’audace analogia tra quanto avviene a livello del metabolismo cellulare, nel soma, e quanto avviene nello psicosoma, nel contrapporsi di una pulsione di vita e di una di morte. Freud fa riferimento ai lavori del biologo August Weismann e del fisiologo Ewald Hering. Di quest’ultimo, nel suo “Aldilà del principio del piacere” Freud scrive:

Secondo la teoria di E.Hering, nella sostanza vivente sono sostanzialmente in atto due tipi di processi di direzione opposta, i primi costruttivi o di tipo anabolico e gli altri distruttivi o di tipo catabolico. Dovremmo arrischiarci a riconoscere, in questi due orientamenti dei processi vitali, l’attività dei nostri due moti pulsionali, delle pulsioni di vita e della pulsioni di morte ?

Il destino controverso di un’idea

Sebbene questa espressione, pulsione di morte, sia stata molto menzionata sin dalla sua nascita ed è oggi parte dell’uso e del lessico psicoanalitico, non possiamo dire che ha attirato consensi come tante altre ideazioni freudiane. Al contrario è quella che forse ha suscitato più perplessità e divisioni. L’ipotesi che dentro l’uomo si annidasse un nemico così tremendo è risultata sconvolgente già cento anni fa. Per questo è stata abbandonata da buona parte della ricerca nelle teorie del funzionamento psichico degli umani.

Ma ci sono alcuni autori che hanno continuato a dibattere il tema soprattutto nella psicoanalisi francese: Green, Laplanche, Penot, Aulagnier e altri.

Nel libro della psichiatra e psicoanalista Rossella Valdrè intitolato “La morte dentro la vita” del 2016, si cerca di fare il punto su cosa è rimasto vivo tra tutti i contributi di pensiero sulla pulsione di morte dopo circa 100 anni dalla sua formulazione.

Dal lavoro di questi autori si riafferma che la pulsione di morte non è il nemico da abbattere, non è la parte sbagliata dell’umano, non è l’antagonista di Eros, inteso come rappresentante della pulsione di vita. Risulta più appropriato pensare questa idea come a un disinvestimento silenzioso o persino un controinvestimento, che slega il soggetto dall’oggetto del desiderio. Una pulsione di morte, che non significa che il soggetto cerchi attivamente la morte, ma una sorta di piacere nirvanico, lo spegnersi di tutte le tensioni originate dal proprio mondo interno e da tutti i turbamenti che l’adattamento alla vita comporta. Un tipo di morte che però porta il soggetto lontano dagli investimenti vitali, quindi anche dal desiderio di costruire la propria esistenza in direzione dell’appartenenza a una vita sociale. Vita che richiede invece di accettare le tensioni e di imparare a gestirle, per consentire l’evoluzione del soggetto insieme a quella della comunità cui appartiene. Pulsione di vita non significa solo spinta alla procreazione di una nuova generazione di umani, ovvero pulsione sessuale, ma anche creazione e sviluppo culturale attraverso la sublimazione della pulsione sessuale, di cui abbiamo già parlato nell’articolo “un terribile amore per la pace”

Dunque il rapporto tra le due pulsioni appare sempre instabile e costringe il soggetto a inseguire il punto di equilibrio attraverso tutti i momenti critici dell’intera sua esistenza.

Pulsioni e Cellule

Per provare a capire la natura di questa pulsione torniamo all’analogia che Freud osa tra processi del metabolismo cellulare e mondo pulsionale di cui abbiamo parlato prima, continuiamo a leggere Valdrè:

“Va aggiunto che, sebbene la maggior parte degli autori e la moderna psicoanalisi rifiuti oggi l’ancoraggio al biologico della pulsione come suo aspetto meno dimostrabile e convincente, non manca chi, nel dopo Freud, ha fatto accenno alle intuizioni di Freud legandolo agli sviluppi neurobiologici.”

Occorre dire che dal 1920 ad oggi le conoscenze sul metabolismo cellulare sono di molto migliorate e quindi si potrebbe proseguire la speculazione di tipo analogico condotta da Freud aggiornandola alle conoscenze di oggi. E’ proprio ciò che tenta di fare Jean Claude Ameisen, professore di immunologia all’università di Paris 7 di cui Valdrè cita opportunamente il lavoro del 1999 dal titolo “Al cuore della vita”, sottotitolo: Il suicidio cellulare e la morte creatrice. Andiamo ora a leggere le più importanti riflessioni di Ameisen sull’argomento di cui riportiamo una sintesi nei successivi paragrafi.

La vittima assassina

Le cellule che non servono più muoiono, ma come? vengono uccise dal sistema immunitario ? C’è stato un tempo nello sviluppo delle conoscenze immunologiche che sembrava così fosse, perché quando una cellula muore alcuni componenti del sistema immunitario, come i macrofagi, la circondano e così sembra che ne causino la morte. Ma oggi sappiamo che è solo un’apparenza perché in realtà la cellula si suicida, anche se la decisione non la prende da sola, ma come frutto di uno scambio di segnali con l’ambiente vivente in cui si trova. A fronte di questi segnali che si attivano in funzione dello sviluppo o della sopravvivenza dell’intero organismo, la cellula consulta tra i suoi geni quello che porta le istruzioni per il suicidio cellulare e lo attiva. Si scatena così una sequenza stereotipata di eventi coordinati che realizzano un processo chiamato apoptosi. Termine che nel greco antico significa caduta, intesa come caduta delle foglie da un albero.

Quando comincia il processo di autodistruzione, la cellula si separa dalle vicine e poi inizia a frammentare il suo nucleo tagliando a pezzettini i suoi geni. Contemporaneamente fa apparire alla superficie della membrana alcune componenti come zuccheri, proteine o acidi grassi che si dispiegano in modo da assumere un valore segnaletico verso il sistema vivente in cui si trova. I componenti sono i soliti, ma nel loro insieme realizzano segnali diversi da quelli delle cellule viventi, costituendo una firma della morte futura. Allora, tra le cellule vicine ce ne sono alcune che si àncorano ad essa e gradualmente la assorbono facendola scomparire. Il mondo vivente si nutre dei morti. La maggior parte delle cellule che imboccano la via del suicidio scompariranno, ancora vive in meno di un’ora. Il destino di una cellula che sta per morire è suggellato da una valanga di dialoghi, da un andirivieni costante tra la cellula e la collettività che la circonda e che le ha dato la nascita.

L’assassino senza movente o il movente senza assassino?

La nozione di suicidio, fa notare Ameisen, è dunque profondamente ambigua. Perché fa apparire la decisione di suicidarsi come figlia del libero arbitrio del soggetto suicida. Nel caso dell’apoptosi la cellula imbocca la strada del suicidio per rispondere a un’esigenza precisa del sistema vivente in cui si trova. La decisione di suicidarsi non appartiene esclusivamente alla cellula, quindi manca un vero e proprio assassino. Semplicemente, l’apoptosi traduce la natura vincolante delle regole in cui una collettività si forma e sopravvive.

Ameisen fa l’esempio della formazione dell’embrione, quando, intorno alla fine della seconda settimana di gestazione inizia a formarsi il sistema nervoso, e intorno all’ottava il sistema immunitario. Dei miliardi di neuroni e di linfociti T che nascono sopravviverà solo una percentuale minima. La morte cellulare fa scomparire tutti i neuroni e i linfociti che non sono perfettamente funzionali al compito per cui sono stati creati.

Sentiamo le parole di Ameisen:

“L’embrione si divora man mano che si costruisce, nutrendosi di una parte delle cellule che ha fatto nascere, cellule che il canto dei segnali vaganti nel suo corpo ha fatto scomparire”.

Infatti l’embrione si nutre anche delle cellule che ha fatto nascere man mano che si autodistruggono. Ma il quadro diventa ancora più complesso quando si scopre che non solo nel feto ma anche nell’organismo adulto avviene una continuo rinnovarsi dei tessuti. In un anno solare il 90% delle cellule di un organismo umano muore e viene sostituito da nuove cellule.

il regno del suicidio cellulare apparve in tutto il suo splendore. Esso si estendeva per tutta la durata della nostra esistenza. Dal concepimento alla morte, esso permetteva al nostro corpo di esplorare in permanenza il campo dei possibili, di scolpirsi e ricostruirsi.

il senso che abbiamo della perennità del nostro corpo corrisponde in larga misura a un’illusione.

Cantare bene è tutta salute

La nozione di canto dunque viene usata da Ameisen in maniera metaforica per indicare l’insieme dei segnali che dall’organismo arrivano alla cellula e sulla base dei quali la cellula innesca il processo di apoptosi, un canto mortifero. Alcuni biologi si sono posti il problema se è possibile evitare che la cellula senta questi segnali e così rimanga in vita. Sono state scoperte due strade. Utilizzando certe sostanze chimiche la cellula diviene sorda al canto mortifero. Utilizzandone altre, la cellula viene paralizzata e non può innescare la risposta al canto mortifero.

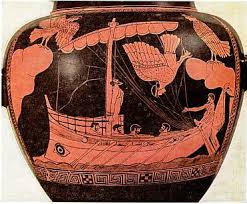

Ameisen ha paragonato il canto mortifero a quello delle Sirene nel famoso episodio del dodicesimo canto, per l’appunto, dell’Odissea. Per non finire a imbiancare di ossa gli scogli dove vivono le sirene le soluzioni sono due, identiche a quelle trovate dai biologi. La cera messa da Ulisse nelle orecchie dei suoi compagni li rende sordi al canto. Le funi con cui Ulisse stesso si fa legare dai compagni prima di sentire il canto lo paralizzano. Metafore efficaci per rendere il tema.

Ameisen ha paragonato il canto mortifero a quello delle Sirene nel famoso episodio del dodicesimo canto, per l’appunto, dell’Odissea. Per non finire a imbiancare di ossa gli scogli dove vivono le sirene le soluzioni sono due, identiche a quelle trovate dai biologi. La cera messa da Ulisse nelle orecchie dei suoi compagni li rende sordi al canto. Le funi con cui Ulisse stesso si fa legare dai compagni prima di sentire il canto lo paralizzano. Metafore efficaci per rendere il tema.

C’è poi una terza soluzione che consiste nell’intervenire direttamente sul canto di morte coprendolo e alterandolo con qualcosa che ne faccia perdere l’efficacia. E’ una soluzione non artificiale, ma naturale. Scrive Ameisen:

“Quando, in condizioni che dovrebbero portarla alla morte, una cellula percepisce un segnale di sopravvivenza, reprime l’attuarsi del suo stesso suicidio.”

Fa quindi l’esempio del mito degli Argonauti alla ricerca del Vello d’oro. Anche loro passano davanti alle sirene ma, non appena viene intonato il canto di morte, il poeta Orfeo comincia a suonare la cetra e il suo meraviglioso canto, sovrapponendosi al canto di morte, lo neutralizza mettendo in salvo tutti gli occupanti. Muore il canto di morte, muoiono le sirene stesse.

Dal testo delle Argonautiche Orfiche leggiamo:

Dal testo delle Argonautiche Orfiche leggiamo:

E dunque, mentre io cantavo con la cetra, le Sirene, dalla cima dello scoglio,

rimasero attonite, poi misero fine al loro canto.

Quindi con le sue mani una gettò in mare i legni dell’aulo,

un’altra la lira. Gemevano in maniera disperata,

perché giungeva il giorno fatale della morte.

Già tremila anni fa qualcuno aveva usato il mito per descrivere le condizioni in cui la vita si dispiega arrestandosi o si arresta dispiegandosi. Meraviglioso!

Quindici uomini

Ma torniamo agli anni 80 quando viene identificato il gene ICE, la cui proteina si è dimostrata capace di tagliare come una forbice certe altre proteine indispensabili alla sopravvivenza della cellula. Proprio come la Parca Atropo della mitologia greca che causava la morte tagliando il filo della vita! Meraviglia delle meraviglie. Ma anche la ICE ha bisogno di essere attivata da un’altro gene, la cui proteina può a sua volta essere bloccata da una proteina prodotta da un gene protettore, nell’uomo il bcl-2. Insomma un poco alla volta si è svelato un universo vertiginoso in cui sono stati identificati fino a 15 geni responsabili di questo ballo dell’attivazione e dell’inibizione.

….Quindici uomini sulla cassa del morto

Il bere e Satana li ha spediti in porto …

così le parole del canto piratesco tratto dall’Isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Insomma, che si parli di Sirene o di pirati sempre di canto si tratta. Ma andiamo avanti a leggere Ameisen:

“Lo scatenarsi o la repressione del suicidio dipenderebbero dalla quantità rispettiva di due gruppi di fratelli nemici che si catturano l’un l’altro.

…

Questi quindici fratelli nemici spezzettano, frammentano e ricompongono incessantemente il canto di vita del protettore (il canto originario di Orfeo) in un’infinità di canti contraddittori che si mescolano e si sovrappongono, facendo emergere un canto di vita o di morte”

Agli inizi degli anni 90 è emersa una nuova nozione della vita: in base ad essa vivere, per ogni cellula che compone il nostro corpo, equivale, a ogni istante, a esser riuscita a reprimere lo scatenarsi del suo suicidio.

Il ruolo della volontà di vivere

Dunque, reprimere lo scatenarsi del suicidio, così scrive Ameisen, tra canti di morte e canti di vita che si sovrappongono l’un l’altro.

Ricordiamo la domanda che Freud rivolgeva a se stesso:

“Dovremmo arrischiarci a riconoscere, in questi due orientamenti dei processi vitali, l’attività dei nostri due moti pulsionali, delle pulsioni di vita e della pulsioni di morte ?”

Arrischiamoci dunque trasportando queste idee alla vita umana in generale. E’ come se il vivente, per partecipare di questa sua specialissima e misteriosa condizione, la vita, e poter dire a se stesso “sono vivo”, dovesse in ogni momento essere capace di riconfermare la propria volontà di vivere e di investire le proprie energie migliori sul mondo. Vivere non è fatto scontato ma atto voluto. Si ribalta la credenza che non è la pulsione di morte che improvvisamente compare dal nulla, ma è quella di vita che diventa troppo flebile, perché Orfeo tace e il canto di vita non viene intonato. Appena lo squilibrio tra le due pulsioni supera una certa soglia il processo di autodistruzione non si può più fermare.

Ancora Ameisen sui geni nei meccanismi cellulari:

“Una volta che l’attivatore ha cominciato il suo lavoro, il protettore può ancora, per un certo periodo, intervenire. Ma quando si supera la soglia critica, è troppo tardi. La presenza dell’attivatore non è più necessaria e il protettore diviene inoperante. Le forbici … sono divenute le sole padrone del destino della cellula.

Affabulando su queste immagini, per analogia, si potrebbe dire che, ogni mattina, al risveglio, per affrontare la giornata occorre sentire dentro di sé il canto di Orfeo. Se Orfeo non canta o canta flebilmente, la giornata diventa faticosa, pesante, difficile da portare avanti. E se a questo tipo di giornata ne seguono tante altre in cui Orfeo tace, allora si entra in un’area di rischio che prima o poi si oda dalle profondità dell’essere un canto sconosciuto ma irresistibile, il canto delle sirene. Chi si trova a percepire il mondo circostante come ostile, privo di speranza o incapace di offrirgli un senso di appartenenza, può interpretare i segnali esterni come un ordine implicito a spegnersi. La realtà viene filtrata attraverso una narrazione autodistruttiva, come se il mondo stesse cantando loro un comando di morte.

Ma perché il canto di morte ?

Torniamo a Freud e alla pulsione di morte, leggiamo dal libro della Voldrè il pensiero di Andrè Green. Premetto che in psicoanalisi per “relazione d’oggetto” si intende l’investimento emotivo, affettivo e di desiderio su una o più relazioni umane:

“Rispetto alla pulsione libidica, la pulsione di morte non sarebbe in rapporto né di supremazia, né di irreversibilità e dipende in gran misura dalla qualità della relazione d’oggetto.

…

E’ l’oggetto che lega le pulsioni, e se questo è carente o manchevole o assente, alle pulsioni così slegate non resterà che vagare libere, sotto l’insegna della morte, in quanto assenti di oggetto, o aventi a che fare con un oggetto morto e dunque inutilizzabile al legame.”

Quando accade che relazioni d’oggetto non sono gratificanti il soggetto deve avere una certa capacità di rilanciare il suo canto di Orfeo, per sostenere l’impatto con un realtà fino a che la situazione non migliori. Leggiamo ancora dal libro di Valdrè:

“La cosiddetta sanità psichica, orizzonte ideale e mai raggiunto del tutto, non dipende dalla totale esclusione della pulsione di morte (peraltro, impossibile), ma dall’equilibrio dinamico tra le diverse spinte, dal loro impasto. E’ come se ciascuno di noi nascesse con un certo bagaglio pulsionale di entrambi i tipi, a seconda del rispecchiamento o meno ricevuto dalle cure primarie e delle défaillance dell’ambiente, il bilancio penderà più a favore dell’una o dell’altra, con ampie oscillazioni nei diversi momenti della vita.”

Un bagaglio caotico

Qui entrano in gioco le esperienze fatte in età evolutiva che vanno a sommarsi alle inclinazioni naturali. Se l’ambiente affettivo è stato percepito come fortemente carente dal bambino la difficoltà sarà molto maggiore. Valdrè riporta le parole dello psicoanalista e pediatra Donald Winnicott:

“Saper tollerare tutto ciò che si può provare nella propria realtà interna è una delle grandi difficoltà umane e armonizzare la propria realtà interna con quella esterna costituisce una meta importante per l’individuo. Quando le forze crudeli e distruttive minacciano di sopraffare quelle dell’amore, l’individuo deve fare qualcosa per salvarsi e una cosa che fa è di volgersi verso l’esterno, drammatizzare il mondo interno al di fuori di sé, assumere lui stesso il ruolo distruttivo e suscitare il controllo di un’autorità esterna.”

Quindi il canto di morte può non essere solo autodiretto come nel caso delle anoressie e tossicodipendenza, ma anche scaricato sugli altri. Oppure può essere un impasto dell’uno e dell’altro, dove la pulsione di morte si scarica inizialmente all’esterno ma poi ricade sul soggetto come nei casi degli omicidi giovanili di cui abbiamo parlato prima, da Novi Ligure fino a Filippo Turetta. In questi casi, la richiesta di fondo spesso coincide con quanto dice Winnicott: “Suscitare il controllo di un’autorità esterna”. Ovvero, se la persona non riesce a pacificare il suo mondo interno, dietro l’atto delinquenziale goffamente eseguito ci può essere una inconsapevole richiesta che una forza superiore, un’autorità esterna più forte e contenitiva, si occupi di farlo al posto suo, liberando il soggetto dal caos delle sue indomabili e inquietanti emozioni. Per esempio attraverso il carcere, che per quanto sgradevole sia, pone sotto controllo forzoso l’inferno del caos pulsionale, oltre a dare nel tempo la possibilità di espiare il male di cui il soggetto si sente portatore. Al proposito, vedere quanto già scritto nell’articolo “La leggenda del santo inquisitore” circa le vicissitudini del protagonista di “Delitto e Castigo”, il Romanzo di Dostojevski.

Un mistero che interroga

Insomma, morte come estinzione delle tensioni, morte come distruttività verso gli altri ma poi anche verso se stessi. La clinica dei fatti quotidiani ci racconta questo ogni giorno o quasi. Morte dentro la vita e vita dentro la morte, dalle cellule all’organismo intero. Il mistero dato dalla cascata di segnali che si scambiano le moltitudini di cellule per decidere della morte e della vita, in piena coerenza con un unico punto prospettico, le sorti dell’organismo vivente, ci permette di prendere in considerazione l’analogia tra biologia e psicologia.

Quando un ragazzo comincia a essere affascinato dal canto di morte e si trova su quel piano inclinato che lo conduce verso gli scogli delle sirene, si può ancora interrompere questa discesa se si interviene in tempo, dice Ameisen. Le “cellule” vicine possono aiutarlo a cogliere un segnale di sopravvivenza, dice Orfeo.

Ovviamente si tratta solo di belle analogie, ma se oggi gli umani non riescono ancora a chiarire la natura di questa forza misteriosa che Freud chiamò “Pulsione di Morte”, ovvero la scandalosa rottura del presunto patto di fiducia con la Vita, non è detto che sia inutile continuare a provare.

Il tema è molto ampio, rimangono tante altre riflessioni da tentare e tempo per farle ne abbiamo.

Ma mi raccomando, imparate a cantare bene e buon Universo a Tutti !

Scritto da: mind_master

00:00 - 06:00

Selezionata dallo staff di Radio K55

06:00 - 15:00

15:00 - 15:15

1

John Lennon

play_arrow

play_arrow

Imagine John Lennon

2

Eagles

play_arrow

play_arrow

Hotel California Eagles

3

The Doors

play_arrow

play_arrow

Light My Fire The Doors

Copyright | Radio K55 | Sede Legale: Via Lima, 41 - Roma - 00198 | P.IVA 16813261001 | Sede Operativa: Via Di Valleranello, 82 - Roma - 00128|

"WhatsAppa" con Noi